在加密货币的世界里,一场发生在2024年3月的事件引发了广泛关注。一位化名李明的投资者在Uniswap上遭遇了所谓的"闪电收割",这不仅让他损失惨重,更暴露了去中心化金融(DeFi)领域的法律漏洞。

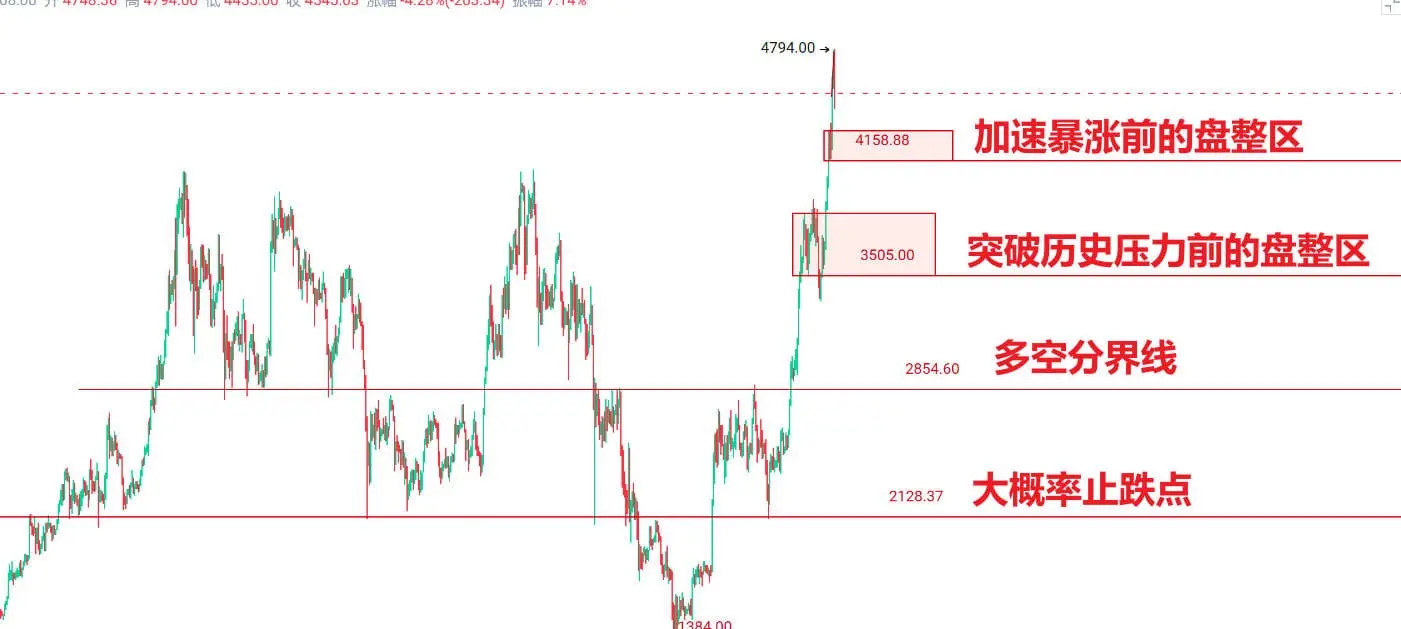

这起事件的经过堪称典型:李明看到SDT代币上线,流动性池中显示有10万USDT。他迅速投入5万USDT,却在短短24秒内目睹流动性被抽干,代币价值归零。当他试图赎回时,只拿到了区区21.6USDT。

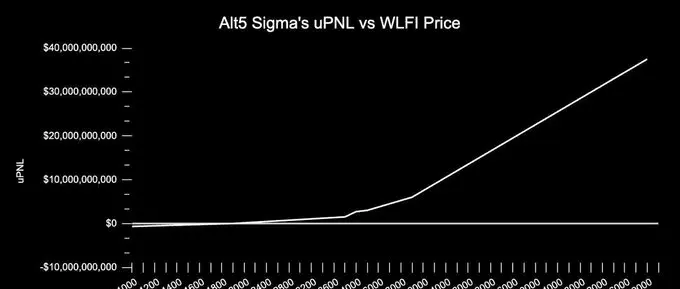

这种操作模式引发了严肃的法律讨论。项目方的行为是否构成诈骗?还是应该被视为正常的市场风险?一审法院以诈骗罪判处主犯4年半有期徒刑并罚款。然而,二审中辩方提出"平台规则允许撤池"的论点,将案件推向了法律的模糊地带。

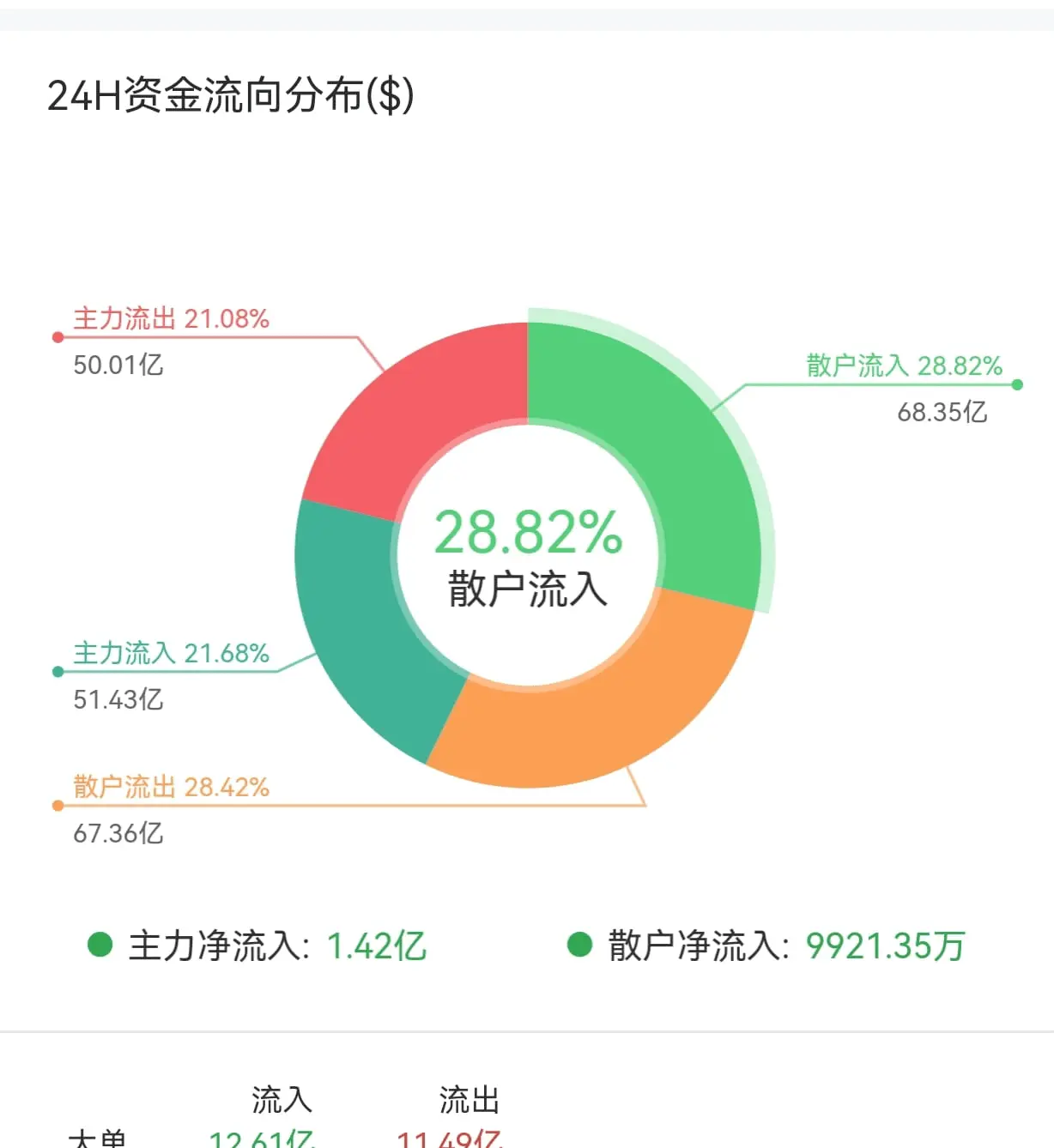

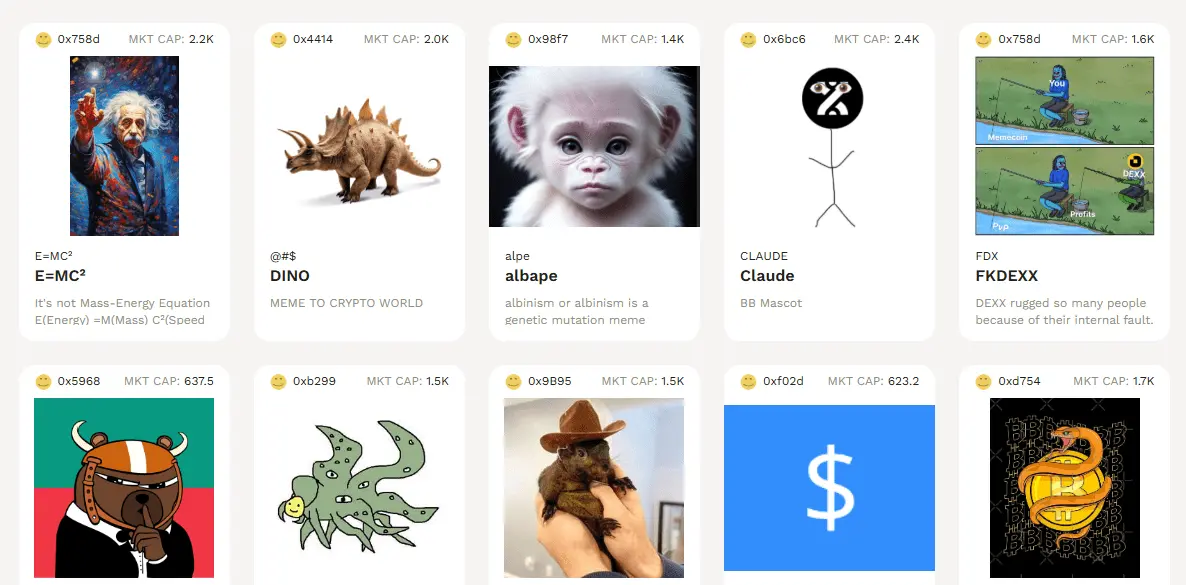

这种"闪电收割"的手法通常包括几个步骤:首先,在去中心化交易所上线时注入虚假流动性,用机器人造假交易量吸引散户;其次,在智能合约中预留后门,比如保留增发代币或调整手续费的权限;最后,通过社交媒体造势,制造"暴富"预期。

这个案例凸显了DeFi世界面临的重大挑战:如何在去中心化和无需许可的环境中保护投资者?如何界定智能合约操作的法律边界?监管机构如何适应这种新型技术带来的挑战?

随着加密货币和DeFi的不断发展,类似的法律争议可能会越来越多。监管机构、法律专家和行业参与者需要共同努力,制定适应这个新兴领域的法律框架。同时,投资者也需要提高警惕,了解DeFi投资的潜在风险。

这个案件

这起事件的经过堪称典型:李明看到SDT代币上线,流动性池中显示有10万USDT。他迅速投入5万USDT,却在短短24秒内目睹流动性被抽干,代币价值归零。当他试图赎回时,只拿到了区区21.6USDT。

这种操作模式引发了严肃的法律讨论。项目方的行为是否构成诈骗?还是应该被视为正常的市场风险?一审法院以诈骗罪判处主犯4年半有期徒刑并罚款。然而,二审中辩方提出"平台规则允许撤池"的论点,将案件推向了法律的模糊地带。

这种"闪电收割"的手法通常包括几个步骤:首先,在去中心化交易所上线时注入虚假流动性,用机器人造假交易量吸引散户;其次,在智能合约中预留后门,比如保留增发代币或调整手续费的权限;最后,通过社交媒体造势,制造"暴富"预期。

这个案例凸显了DeFi世界面临的重大挑战:如何在去中心化和无需许可的环境中保护投资者?如何界定智能合约操作的法律边界?监管机构如何适应这种新型技术带来的挑战?

随着加密货币和DeFi的不断发展,类似的法律争议可能会越来越多。监管机构、法律专家和行业参与者需要共同努力,制定适应这个新兴领域的法律框架。同时,投资者也需要提高警惕,了解DeFi投资的潜在风险。

这个案件